jeudi, 13 novembre 2025

Le Venezuela et la loi du plus fort - Seul le pouvoir garantit la liberté

Le Venezuela et la loi du plus fort

Seul le pouvoir garantit la liberté

Constantin von Hoffmeister

« La sociologie est un problème biologique et les nations sont des troupeaux de bétail. »

— Ragnar Redbeard, Might Is Right (1890)

Note de la rédaction : l’auteur de cet article raisonne en termes de puissance, de proximité spatiale et évoque la doctrine de Monroe, laquelle autoriserait, sans limites aucunes, les Etats-Unis à agir d’autorité dans l’espace ibéro-américaine et, a fortiori, dans les Caraïbes. Ce raisonnement a peut-être été accepté en Europe, même par des auteurs tels Carl Schmitt ou Karl Haushofer : il n’empêche que l’Europe, par le truchement de l’Espagne et de l’Allemagne (car les conquistadores du Venezuela et du bassin de l’Orénoque étaient des Allemands au service de l’Espagne), dispose d’un droit d’aînesse dans cette région qui lui permet d’y contester l’unilatéralisme américain, au nom de l’hispanité, du catholicisme ou de la lutte contre les dérives calvinistes exportées dans le « Nouveau Monde » (ou « Hémisphère occidental ») ou de la lutte contre la piraterie caribéenne (dont les prétentions américaines sont, en quelque sorte, les héritières). Quoiqu’il en soit, il est exact, comme le souligne l’auteur avec emphase, que la puissance réelle et atomique demeure déterminante mais deux choses me semblent devoir être soulignées : l’acceptation tacite de cette puissance que l’on ne peut contrer ne doit nullement conduire à une acceptation de principe, surtout si la puissance de l’hémisphère occidental perpétue sa détestable pratique d’intervenir dans les affaires du Vieux Monde et d’occuper des bases dans les mers intérieures de celui-ci.

* * *

Le Venezuela reste un État dépendant car il ne dispose pas du garant ultime de la souveraineté: les armes nucléaires. Dans le monde moderne, le pouvoir repose sur la dissuasion, et la dissuasion nécessite la capacité de détruire. Sans cela, une nation ne peut être considérée comme égale. La doctrine Monroe régit toujours l'hémisphère occidental. Elle définit le territoire non pas par la loi, mais par la hiérarchie. Dans ce système, le Venezuela existe dans la sphère américaine, où chaque mouvement est toléré ou puni selon les besoins de Washington. Les réserves de pétrole, le commerce et l'idéologie n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la capacité à résister à la pression, et le Venezuela n'en a pas.

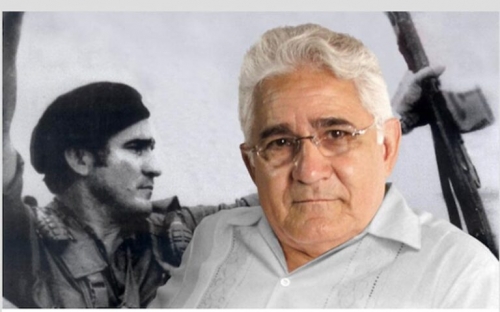

La réalité de la multipolarité est darwinienne. Les États-civilisations rivalisent comme les espèces rivalisent, et la survie appartient à ceux qui s'adaptent grâce à leur force. Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond - photo) a écrit que « la force fait le droit », et sa formule brutale s'applique toujours. La rhétorique de l'« indépendance » n'est qu'une façade. Derrière elle se cache le pouvoir brut: missiles, alliances et ressources mobilisées pour la guerre. Les dirigeants vénézuéliens parlent de « socialisme » et de « souveraineté », mais ils dépendent des autres pour leur protection. Ils comptent sur la Russie ou la Chine pour faire pression sur les États-Unis, mais cette dépendance ne fait que confirmer leur subordination. La multipolarité crée de nouveaux maîtres, pas la libération. Il remplace un empire par plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'équilibre.

La réalité de la multipolarité est darwinienne. Les États-civilisations rivalisent comme les espèces rivalisent, et la survie appartient à ceux qui s'adaptent grâce à leur force. Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond - photo) a écrit que « la force fait le droit », et sa formule brutale s'applique toujours. La rhétorique de l'« indépendance » n'est qu'une façade. Derrière elle se cache le pouvoir brut: missiles, alliances et ressources mobilisées pour la guerre. Les dirigeants vénézuéliens parlent de « socialisme » et de « souveraineté », mais ils dépendent des autres pour leur protection. Ils comptent sur la Russie ou la Chine pour faire pression sur les États-Unis, mais cette dépendance ne fait que confirmer leur subordination. La multipolarité crée de nouveaux maîtres, pas la libération. Il remplace un empire par plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'équilibre.

La vision de Carl Schmitt reste la plus juste: la souveraineté est le pouvoir de décider en temps de crise. Le Venezuela ne peut pas décider. Les choix du pays sont dictés par des puissances plus fortes. La multipolarité darwinienne fonctionne comme une loi tacite de la nature. Elle impose l'ordre par la proximité et la force. Dans cet ordre, les petits États vivent sous une indépendance conditionnelle: ils sont libres d'agir tant que leurs actions ne menacent pas la hiérarchie. La multipolarité, en ce sens, n'est pas une promesse d'égalité, mais une reconnaissance de l'inégalité permanente. Il s'agit d'un système mondial de souverainetés inégales, où seules les puissances nucléaires sont véritablement libres.

La doctrine Monroe fonctionne comme la loi métaphysique de l'hémisphère occidental: un nomos de l'ordre enraciné dans la force et la distance. À l'intérieur de son périmètre, les petits États possèdent une liberté déléguée, autorisés à agir uniquement dans les limites tracées par l'hégémon régional (les États-Unis). La multipolarité se révèle non pas comme un équilibre, mais comme une stratification: une hiérarchie planétaire dans laquelle la décision est l'apanage du souverain et l'obéissance le destin des autres. Pour les États-Unis, tout mouvement de la Russie ou de la Chine dans l'hémisphère occidental brise le nomos qu'ils gardent ; l'architecture du pouvoir ne tolère aucune présence rivale dans sa sphère d'influence.

13:31 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, doctrine de monroe, actualité, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 02 novembre 2025

Élections législatives argentines: victoire à la Pyrrhus pour Milei?

Élections législatives argentines: victoire à la Pyrrhus pour Milei?

Raphael Machado

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069794930562

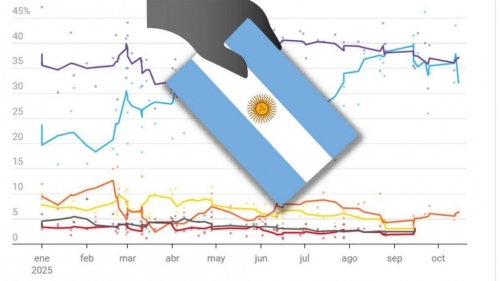

Beaucoup d'observateurs ont été surpris par les résultats favorables obtenus par Milei lors des élections législatives argentines, qui visaient le renouvellement de la moitié de la Chambre des députés et d’un tiers du Sénat.

La coalition La Libertad Avanza, dirigée par Javier Milei, a obtenu un peu plus de 9,3 millions de voix (40%), tandis que son principal rival, la coalition Fuerza Patria, dirigée par Cristina Kirchner, a recueilli 7,7 millions de voix (34%).

Le résultat est comparé à celui des élections législatives de 2023, où la coalition La Libertad Avanza avait atteint 6,8 millions de voix (28%) et la coalition kirchneriste Unión por la Patria 9,2 millions (38%).

Cette comparaison sert de base pour analyser le paysage politique argentin comme étant un paysage où le peuple continue de faire confiance à Milei et de miser sur "des réformes difficiles". On utilise également ces résultats pour critiquer les analyses qui pointent les erreurs et la perte de popularité de Milei.

Mais il y a beaucoup de superficialité et de précipitation dans un tel raisonnement.

Tout d’abord, il y a une grande différence entre les élections de 2023 et celles de 2025: la consolidation de presque toutes les forces "de droite" dans la coalition La Libertad Avanza. En 2023, Mauricio Macri dirigeait la coalition Juntos por el Cambio, avec 6,4 millions de voix (26%). En 2025, les forces menées par Macri se sont alignées sur La Libertad Avanza, unifiant leurs forces avec celles de Milei.

Il n’existe plus de "troisième force" politique argentine représentée par une droite libérale centriste; la politique argentine se consolide en seulement deux grands camps.

Prendre en compte ce facteur remet en question la narration triomphaliste, car si l’on additionne les voix du camp macriste et celles de Milei, la coalition de ce dernier aurait dû dépasser les 13 millions de voix.

La droite a donc perdu 4 millions de soutiens entre 2023 et 2025. Mais ces soutiens perdus ne sont pas passés au kirchnerisme, car la gauche a aussi perdu des électeurs, mais seulement 1,5 million durant cette même période.

La démographie électorale de base aide à expliquer une partie du phénomène: en 2023, 24,5 millions d’Argentins ont voté valide, contre 22,9 millions en 2025.

Un autre facteur est le renforcement du fédéralisme, avec des gouverneurs provinciaux formant la coalition Provincias Unidas, qui a recueilli 1,5 million de voix. Le reste des voix "perdues" s’est dispersé entre de nombreuses autres micro-coalitions (Innovación Federal, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Nuevos Aires, etc.).

Dans ce sens, ce que montre le résultat de ces élections, c’est une déception du peuple argentin envers la politique traditionnelle. Le peuple en a assez de Milei, mais ne veut pas voter pour Kirchner. Les Argentins attendent donc une nouvelle alternative politique — mais il n’y a rien à l’horizon. En attendant, la tendance est à une baisse progressive de la participation populaire, ainsi qu’à une augmentation du soutien à des micropartis localistes ou radicaux.

Pour Milei, c’est une victoire à la Pyrrhus.

D’abord, parce qu’elle n’a pas permis d’obtenir la majorité parlementaire, de sorte que le législatif restera fracturé et contre Milei.

Ensuite, parce qu’elle a été une victoire obtenue grâce au pouvoir d’autrui, avec l’aide financière des États-Unis, qui ont fourni 40 milliards de dollars pour maintenir l’Argentine à flot. Sans cet argent, le peso argentin aurait été en chute libre en pleine période électorale.

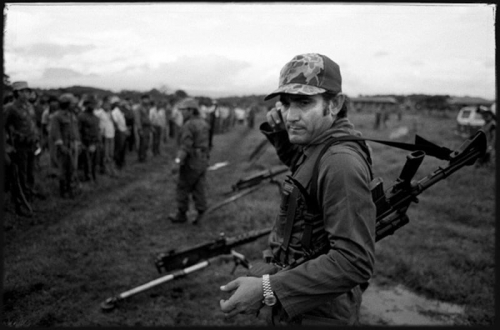

Cette même aide financière résulte d’un accord entre l’oligarque Robert Citrone (photo) et le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent. Citrone a misé une grande partie de ses fonds sur l’Argentine au début du mandat de Milei, mais lui et d’autres investisseurs n’ont pas vu de résultats satisfaisants.

L’argent qui entre a pour seul but de stabiliser la monnaie argentine juste le temps que Citrone et d’autres investisseurs puissent partir du pays, en limitant leurs pertes.

Après que cet effet d’injection d’argent aura disparu, l’Argentine continuera à s’enfoncer.

Par exemple, selon les données publiées la semaine dernière par la Banque centrale argentine, le taux de défaut des familles argentines a atteint son niveau le plus élevé depuis 2010 (date du début de la série statistique), et les taux d’intérêt sur les prêts personnels ont atteint 74%.

Pour les entreprises, la situation est encore pire. Le coût de financement des avances en compte courant (couramment utilisées pour payer les salaires) est de 190% par an, le plus haut niveau de l’histoire argentine depuis la publication de cette statistique en 2009.

En résumé, Milei n’a obtenu qu’une survie. Et cette survie a été octroyée par des tiers, et non même en raison de Milei, mais pour garantir la sécurité financière des investisseurs étrangers qui ont parié gros sur le succès argentin.

14:14 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : javier milei, argentine, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 15 octobre 2025

Polarisation politique au Brésil

Polarisation politique au Brésil

Leonid Savin

La confrontation entre les États-Unis et le Brésil dure déjà depuis plusieurs mois, alors que ce dernier pays traverse également une polarisation politique, qui a des causes tant internes qu’externes.

Les deux principales raisons de la pression américaine sur le Brésil sont la demande de concessions sur les nouveaux tarifs douaniers et le procès de l’ancien président Jair Bolsonaro, allié idéologique de Donald Trump. Trump lui-même a menacé d’imposer des droits de douane de 50% dans une lettre adressée au président brésilien Lula da Silva le 7 juillet. Lula a ignoré cette lettre. Après l’annonce du verdict, le 12 septembre, qui a condamné Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison pour complot en vue d’un coup d’État, la rhétorique agressive de la Maison-Blanche à l’égard du gouvernement de Lula da Silva s’est intensifiée.

L’ancien président n’a cependant pas été incarcéré, et ses avocats ont déclaré qu’il avait été diagnostiqué d’un cancer de la peau et avait besoin d’un traitement urgent. Beaucoup ont perçu cet état de flottement comme le fait que les autorités utilisaient Bolsonaro comme otage politique.

Les États-Unis ont imposé des sanctions, dans le cadre du Global Magnitsky Act, contre le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes. Son épouse, Viviane Barci de Moraes, directrice de l’Institut Lex, a également été sanctionnée. Les sanctions s’appliquent également à toutes les mesures juridiques prises par Alexandre de Moraes. D’autres juges en exercice et leurs assistants figurent aussi sur la liste des sanctions.

De plus, de nombreux hommes politiques brésiliens ont vu leur visa pour les États-Unis annulé avant et pendant l’Assemblée générale de l’ONU. Paula Coradi, dirigeante du Parti socialisme et liberté (Partido do Socialismo e Liberdade, PSOL), a été la dernière à subir de telles mesures.

Le président brésilien Lula da Silva, présent à New York pour un discours à l’Assemblée générale des Nations unies, a refusé une rencontre personnelle avec Donald Trump. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a toutefois indiqué qu’un échange téléphonique était encore possible. D’une manière générale, dans son discours devant les Nations unies, Lula a ouvertement critiqué les actions des États-Unis contre son pays, affirmant qu’« une attaque contre l’indépendance du système judiciaire est inacceptable ». Il a également défendu Cuba, exigeant que les États-Unis le retirent de la liste des « États soutenant le terrorisme », et a plaidé pour la création de l’État de Palestine.

Il est significatif que, dans le contexte de la confrontation avec les États-Unis, les relations du Brésil avec le Venezuela se soient améliorées (il convient de rappeler qu’auparavant, c’est le Brésil qui avait empêché le Venezuela de rejoindre les BRICS+) et que le trafic aérien entre les deux pays ait été rétabli.

Dans l’ensemble, les processus politiques au Brésil se déroulent sur fond de spéculations et de désinformation. Ainsi, il y a quelque temps, une rumeur a circulé selon laquelle le gouverneur de l’État de São Paulo, Tarcisio de Freitas, se présenterait à la présidentielle l’an prochain. Cela a entraîné une hausse de l’indice boursier brésilien. Mais après que le gouverneur a démenti cette intention et annoncé qu’il briguerait un nouveau mandat à l’échelle de l’État, l’indice s’est effondré.

Les partisans de Bolsonaro organisent des manifestations de masse. Récemment, de tels événements ont été organisés sous prétexte d’une amnistie nécessaire. De leur côté, les partis de gauche de la coalition au pouvoir organisent des rassemblements tout aussi importants.

Pendant ce temps, les parlementaires travaillent à des mesures pour empêcher l’ingérence dans les affaires intérieures du pays. Le député fédéral Filipe Barros (photo) a notamment déclaré qu’une loi interdisant la réception de fonds étrangers par les ONG opérant au Brésil serait adoptée dans les prochaines semaines.

Paradoxalement, une telle loi pourrait également affecter les intérêts de la coalition de Lula da Silva. En effet, plusieurs personnalités de la gauche brésilienne, y compris le président lui-même, sont en contact avec Alexander Soros, fils de George Soros, qui préside le conseil d’administration de l’Open Society Foundation et possède ses propres actifs et intérêts à long terme au Brésil.

Les paradoxes de la confrontation américano-brésilienne ne s’arrêtent pas là. Les industriels de l’État de São Paulo, dont les autorités s’opposent à Lula et soutiennent Bolsonaro, sont les plus vulnérables aux nouveaux tarifs américains. Bien sûr, le secteur agricole, très important, sera également touché de manière indirecte, mais il est depuis longtemps réorienté vers la Chine.

Il convient de noter que parmi les produits exclus des nouveaux tarifs figurent les avions et pièces d’avion, qui constituent l’un des principaux postes d’exportation à forte valeur ajoutée du Brésil, ainsi que la cellulose, le minerai de fer, le pétrole et les produits pétroliers. Mais de nombreux produits, difficiles voire impossibles à remplacer sur le marché américain, tels que le café, le bœuf et le bois, n’ont pas été exemptés des droits de douane.

Ainsi, le Brésil ne comprend pas la logique de l’administration Trump et tente de faire valoir ces questions auprès du Congrès américain et des entrepreneurs américains, et surtout auprès des oligarques de droite alliés de Bolsonaro.

Néanmoins, dans un contexte global, il est évident que les mesures de Trump ne relèvent pas du protectionnisme, par exemple dans le secteur de l’acier, où l’acier brésilien, moins cher, concurrence l’acier américain. Trump a justifié les nouveaux tarifs par le déficit commercial, mais ce n’est pas suffisant pour déclarer une guerre commerciale. Avec la Chine, les États-Unis ont un déficit bien plus important, mais avec Pékin, Washington tente de trouver des solutions acceptables pour éviter une spirale d’escalade.

Un facteur d’irritation probable pour l’administration Trump est l’activité du BRICS+ et la présidence brésilienne de cette association cette année. Il n’est pas étonnant que Trump ait auparavant menacé de punir quiconque prônerait la dédollarisation, et Lula da Silva lui-même a publiquement soutenu l’idée de s’éloigner du dollar. Il faut ajouter que le Brésil dispose de son propre système de paiement Pix, à cause duquel les États-Unis ont déjà tenté de « mettre la pression » sur le Brésil. Brasilia a répondu que le système était très apprécié par des organisations telles que le FMI et l’OCDE, et qu’en outre, Pix facilitait la concurrence sur le marché des paiements électroniques, ce qui a conduit à une plus grande implication des entreprises privées, y compris américaines.

Mais, apparemment, Trump ne veut pas de concurrence saine, mais seulement de la dépendance. À cet égard, le Brésil a réduit sa dépendance vis-à-vis des États-Unis d’environ moitié au cours des 20 dernières années, pour atteindre environ 10%. Les exportations sont dirigées vers divers pays du Sud global, et cette tendance s’accentue. Enfin, au niveau international, le Brésil a acquis le rôle et le statut de partisan d’un monde multipolaire. C’est probablement la véritable raison de l’hystérie de Donald Trump, qui voit le crépuscule de la Pax Americana se dérouler sous ses yeux.

Pour la direction brésilienne, il est important de déterminer ses alliés stratégiques, parmi lesquels les « sorosiens » n’augurent rien de bon. De même, les rencontres avec le dictateur Zelensky (la dernière ayant eu lieu lors de l’Assemblée générale de l’ONU) ne donneront pas de poids politique à Lula da Silva. À l’approche des élections générales de l’année prochaine au Brésil, il est nécessaire d’avancer avec un programme d’action clair, à orientation sociale, sans flirt avec les forces néolibérales.

18:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brésil, actualité, politique internationale, états-unis, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine, amérique lusophone, brics |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 14 octobre 2025

Le Messie à la tronçonneuse vacille: l’expérience ultralibérale de Milei touche-t-elle à sa fin?

Le Messie à la tronçonneuse vacille: l’expérience ultralibérale de Milei touche-t-elle à sa fin?

Buenos Aires. Lors de sa prise de fonction en décembre 2023, le nouveau président argentin Javier Milei fut accueilli par beaucoup comme un sauveur. Milei avait promis un programme radicalement ultralibéral qui devait bouleverser le pays en un temps record et le remettre sur pied. En très peu de temps, il a mis en œuvre plus de 300 mesures individuelles visant une vaste déréglementation, une privatisation et une réduction drastique des dépenses publiques. Les subventions à l’énergie, aux transports et aux services de base ont été supprimées, des milliers d’emplois publics supprimés et les prestations sociales massivement réduites. La recette de Milei : retrait de l’État, libération du marché.

En réalité, quelques premiers succès de prestige ont été obtenus : le taux d’inflation est passé de près de 300 % en avril 2024 à environ 34 % à l’été 2025, et le budget a été équilibré. Des bailleurs de fonds internationaux comme le FMI ont accordé des prêts de plus de 40 milliards de dollars. Mais le prix de ce succès est élevé. L’industrie argentine souffre de la libéralisation brutale ; les secteurs à forte consommation d’énergie comme l’industrie du plastique et du caoutchouc enregistrent des baisses de production allant jusqu’à 25 % par rapport au niveau d’avant la crise. Le produit intérieur brut a également diminué de près de 4 % en 2024, un sérieux revers comparé au Brésil voisin qui a connu une croissance sur la même période.

L’échec de la thérapie de choc est particulièrement flagrant dans le domaine social : le taux de pauvreté a continué d’augmenter, la situation d’approvisionnement dans les zones périurbaines s’est détériorée et la polarisation politique s’est accentuée. Le gouvernement Milei opère sans majorité propre au Congrès, ce qui complique la mise en œuvre de son programme et a conduit à un patchwork de décrets et de lois édulcorées. La renaissance promise du pays n’a pas eu lieu – au contraire, la fuite des capitaux, la désindustrialisation et la fragmentation sociale menacent.

Désormais, la cure radicale de Milei semble vouée à l’échec. Le retour de l’hyperinflation est une menace réelle. La monnaie, redevenue forte, freine les exportations et laisse affluer des importations bon marché, ce qui a entraîné une dangereuse pénurie de réserves de dollars. Les analystes jugent le peso fortement surévalué ; la banque centrale a dû dépenser 1,1 milliard de dollars en trois jours pour soutenir la monnaie. Les réserves de change librement disponibles sont tombées à environ cinq milliards de dollars.

Parallèlement, les revers politiques internes affaiblissent la position de Milei. Une lourde défaite électorale dans la province de Buenos Aires, un scandale de corruption impliquant sa sœur Karina et plusieurs défaites parlementaires, où les députés ont refusé de soutenir les coupes budgétaires, ont fait chuter sa popularité sous les 40 %. Il en résulte une fuite massive des capitaux qui met le peso sous pression malgré les interventions. Les obligations d’État sont à nouveau considérées comme « à risque », et le chômage augmente.

Face à la crise, les États-Unis, par la voix du secrétaire au Trésor Scott Bessent, signalent leur soutien. Bessent a déclaré que toutes les options étaient sur la table, y compris des lignes de swap et le rachat d’obligations argentines. Mais aux États-Unis, cette aide fait débat. La sénatrice Elizabeth Warren a averti dans une lettre qu’un sauvetage ne devait pas se faire « aux dépens du peuple américain ».

Les économistes sont également critiques envers une aide américaine, car elle empêcherait une dévaluation nécessaire du peso et ne réglerait pas les problèmes structurels. Milei tente de se maintenir à flot par des mesures d’urgence telles que des allègements fiscaux pour les exportations agricoles. Les élections de mi-mandat du 26 octobre seront un test décisif. Si Milei ne parvient pas à obtenir une majorité stable pour ses réformes et à renforcer la monnaie, l’expérience de la tronçonneuse pourrait prendre fin plus rapidement que ses partisans ultralibéraux ne l’auraient imaginé.

Source: Zu erst, Oct. 2025.

15:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, argentine, ultra-libéralisme, javier milei, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 13 octobre 2025

Argentine : nuages d’orage et vents de changement

Argentine : nuages d’orage et vents de changement

Javier M. del Castillo

Source: https://euro-sinergias.blogspot.com/2025/10/argentina-nub...

I.

Le dimanche 7 septembre dernier, le gouvernement de Javier Milei a subi le choc d’une défaite retentissante lors des élections législatives et municipales qui se sont tenues dans la province de Buenos Aires : Fuerza Patria (FP), la coalition dirigée par le Parti Justicialiste, est sortie largement gagnante, s’imposant dans 6 des 8 circonscriptions électorales existantes. Elle a dépassé de plus de 13 points La Libertad Avanza (LLA), une coalition composée du parti éponyme du président argentin et de Propuesta Republicana (PRO) de l’ex-président Mauricio Macri. Ainsi, à la Chambre des députés de Buenos Aires, FP a obtenu 39 sièges, à 8 du quorum, tandis que la coalition LLA a atteint un total de 30 sièges. Parallèlement, au Sénat provincial, FP a obtenu 24 sièges, atteignant le quorum, tandis que la coalition LLA totalisait 16 sénateurs.

Ces résultats affaiblissent non seulement gravement les positions de la LLA et de ses alliés dans l’État le plus important de la République argentine. Ils augmentent également de manière significative la probabilité d’une défaite lors des élections législatives nationales du 26/10/25. Cela s’explique par l’importance considérable de la province de Buenos Aires dans la politique argentine: elle abrite près de 40 % de la population nationale et détient 35 des 127 sièges à renouveler à la Chambre des députés de la Nation. Mais en outre, cette augmentation des probabilités est due à l’attitude adoptée par Milei lui-même face aux élections de Buenos Aires: avec un ton ouvertement triomphaliste, le président n’a pas hésité à conférer à ces élections provinciales une signification et une portée nationale.

Face à la clarté du message transmis par les électeurs de Buenos Aires, le président n’a pas tardé à reconnaître publiquement la défaite. Cependant, il a aussitôt confirmé l’orientation politique de son gouvernement, annonçant même son renforcement et son accélération. Une telle confirmation, face à la fermeté du scrutin, met en évidence une dangereuse obstination du président et alimente en parallèle les soupçons d’une forte influence occulte, dans l’agenda de son gouvernement, d’intérêts contraires à la Nation argentine.

Ces deux considérations gagnent encore en crédibilité lorsqu’on tient compte de quatre revers sévères subis par le président au Congrès national. L’un, trois jours avant les élections de Buenos Aires, et les autres, les 18 septembre et 2 octobre : par de larges majorités, les vetos présidentiels contre les lois d’urgence nationale concernant le handicap, la répartition des apports du Trésor national aux provinces, l’urgence pédiatrique et le financement universitaire, ont été rejetés. Ces vetos, malgré l’importance et la gravité des sujets concernés, avaient été annoncés publiquement par le président sur un ton vantard, provocant, voire moqueur, allant jusqu’à dénigrer les promoteurs des initiatives législatives dont question. Depuis plus de 20 ans, le Congrès national n’avait pas rejeté un veto présidentiel…

II.

Il va sans dire que le rejet du premier de ces revers, survenu quelques jours avant les élections de Buenos Aires, a fortement contribué à la défaite électorale de la LLA dans cette province. Cependant, il serait erroné d’omettre au moins deux autres facteurs qui ont également conduit à ce résultat :

1) L’échec de la politique économique :

Le gouvernement de Milei met particulièrement en avant, parmi les mérites de sa politique économique, la lutte contre l’inflation et l’excédent budgétaire primaire obtenu en 2024 (10,4 billions de pesos). Ces deux points exigent les précisions suivantes :

- Il est vrai que le processus d’inflation a ralenti. Cependant, il n’en est pas moins vrai que c’est ce même gouvernement qui, en décembre 2023, a provoqué un bond brutal de l’inflation (de 10/12 % à 25,5 % par mois) et que, depuis, celle-ci n’a cessé de croître, atteignant en juin 2025 une accumulation de 214,4 %.

- L’excédent budgétaire primaire a été obtenu grâce à un ajustement extraordinaire des comptes de l’État national (le plus dur de l’histoire argentine, selon les dires de Milei lui-même). Mais cet ajustement, loin de peser sur “la caste” comme le promettait le président pendant sa campagne électorale, a été supporté par le peuple argentin accablé (par la dévaluation des revenus et subventions dus à l’inflation ; par la paralysie massive et indiscriminée des travaux publics ; par la réduction drastique des prestations sociales ; par des hausses exorbitantes des tarifs des services publics et des impôts distorsifs, comme les “taxes sur les carburants” ; etc.). De plus, cet excédent budgétaire a finalement servi à payer une partie des intérêts de la dette publique de l’État central.

En conséquence, loin de la relance tant promise et attendue, l’économie argentine continue à montrer de nombreux signes d’alarme : contraction de l’activité industrielle, augmentation du chômage, dépréciation des salaires réels, chute de la consommation intérieure, dégradation grave de l’infrastructure logistique, insuffisance énergétique, etc. À ce sombre panorama s’ajoutent : la mauvaise santé des comptes de la banque centrale (réserves nettes négatives : entre 4 et 8 milliards de dollars US) et une augmentation hypertrophiée de la dette publique de l’administration centrale (par prise de prêts sans capacité de remboursement, acceptation ou offre de taux exorbitants, renégociation systématique, anatocisme et emprunt pour payer la dette). Il suffit de mentionner le sauvetage de 44 à 48 milliards de dollars conclu avec le FMI et d’autres entités il y a quelques mois, ou les démarches désespérées en vue d’obtenir une aide financière du Trésor américain, pour conclure que l’Argentine se trouve déjà à l’épicentre d’une nouvelle crise de la dette publique, avec un risque sérieux de défaut de paiement.

Parallèlement, le spectre de la dévaluation du peso agite, car le gouvernement de Milei “subventionne” le taux de change avec le dollar américain par la dette publique, le maintenant artificiellement bas. Ce taux n’est pas viable, en premier lieu, à cause de son artificialité et de la volatilité de la dette qui le soutient. Mais aussi parce qu’il s’agit d’un taux de change non compétitif pour le commerce extérieur, lequel, combiné à la politique d’ouverture de Milei qui supprime les barrières à l’importation, déséquilibre la balance commerciale.

2) Scandales pour délits présumés :

Depuis le début de 2025, divers cas retentissants ont éclaboussé le gouvernement de Milei : celui de la crypto-monnaie $LIBRA ; celui du fentanyl contaminé qui a déjà causé plus de 100 morts ; celui des enregistrements attribués à l’ex-directeur de l’Agence nationale du handicap, évoquant des pots-de-vin systématiques impliquant Karina Milei, sœur du président et secrétaire générale de la présidence ; et celui de la relation du député José L. Espert, l’une des principales figures du parti au sein de la Chambre basse nationale, avec ‘Fred’ Machado, un homme d’affaires argentin assigné à résidence en attente d’extradition demandée par un tribunal texan pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, entre autres délits (suite à ce scandale, Espert a fait l’objet d’une plainte pénale en Argentine et vient de renoncer à sa candidature au Sénat national)…

Ces affaires ont mis à mal l’un des principaux atouts politiques du “mileisme” : le drapeau de l’honnêteté, de la transparence et de l’efficacité. Par ailleurs, ces scandales ont favorisé la réémergence d’anciennes accusations publiques contre divers dirigeants de la LLA, formulées par d’anciens partisans “mileistes” désabusés, concernant : paiement pour des réunions avec Milei, vente de candidatures et même harcèlement sexuel. Dans ce contexte inquiétant, face à une population de plus en plus lassée, certaines voix publiques commencent à affirmer que Milei consomme régulièrement des psychotropes puissants et porte des couches en raison de son incontinence. De plus, certains l’accusent publiquement d’avoir consommé et/ou diffusé de la pornographie infantile (des rumeurs qui, par leur extrême gravité, provoquent un mélange de confusion, de perplexité, d’indignation et de rejet).

III.

Inutile de dire que tout ce qui précède constitue un cocktail explosif d’une grande dangerosité, d’autant plus dans un contexte où, pour couronner le tout, l’ensemble des forces politiques est affaibli dans sa représentativité (les taux élevés d’abstention et de vote blanc en témoignent). Dans ces conditions, l’atmosphère argentine est de plus en plus imprégnée du parfum funèbre d’un possible effondrement du gouvernement Milei, ainsi que du sentiment inquiétant que le pays est à la veille de changements brusques. Ce n’est pas un hasard si, dans les milieux politiques, la presse et l’opinion publique, les diagnostics de “fin de cycle” et les pronostics d’“éclatement de la crise” résonnent de plus en plus fortement. D’ailleurs, ces présages trouvent un écho dans de nombreux médias et cercles proches ou alliés du gouvernement Milei.

Au milieu de ce contexte sombre et préoccupant, une actrice clé se détache, dont la pertinence politico-institutionnelle semble grandir de jour en jour dans cette conjoncture difficile. Il s’agit de la vice-présidente de la nation, Victoria Villarruel (photo), qui serait appelée à assumer la présidence du pays en cas de départ anticipé de Milei. C’est une figure politique très différente de celle du président. Contrairement aux extravagances idéologiques de ce dernier, Villarruel revendique un patriotisme profond, sain et limpide, enrichi d’autres valeurs traditionnelles chères au peuple argentin. Face aux scandales qui entachent l’image de Milei, la réputation de Villarruel est exempte de tout soupçon de corruption. À l’opposé des emportements et des débordements du “manieur de tronçonneuse”, Villarruel fait preuve d’une grande prudence et de bon sens. C’est une qualité que la vice-présidente a démontrée, par exemple, par la lucidité et la fermeté avec lesquelles – dans un bel exemple de dignité personnelle et de responsabilité politique – elle a su répondre aux attaques injustifiées et acharnées de Milei à son encontre. À l’opposé de l’intransigeance radicale dont se vante ouvertement ce dernier, Villarruel a montré une remarquable ouverture au dialogue politique, une attitude qui n’a pas tardé à être remarquée et appréciée dans divers milieux politiques, favorisant le rapprochement de personnalités importantes, notamment des sénateurs nationaux et des gouverneurs de provinces.

À cela s’ajoute un facteur objectif fondamental, qui est l’Argentine elle-même. Ses immenses richesses et la résilience démontrée de ses habitants maintiennent ouverte la possibilité d’une reprise relativement rapide du pays, malgré la gravité des problèmes qui l’assaillent. Une reprise qui dépend, bien sûr, des changements de cap que la direction politique devra effectuer.

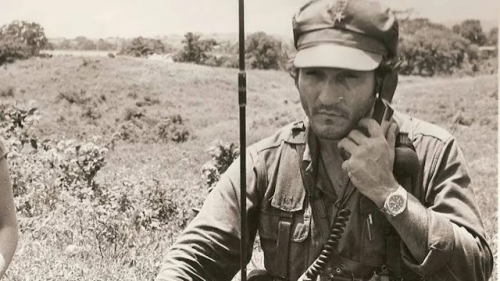

Tout cela apporte un peu de sérénité et encourage un certain optimisme face à la tempête qui semble sur le point de s’abattre sur l’Argentine. Il convient ici de rappeler que le père de la vice-présidente, Eduardo Villarruel (photos), haut gradé de l’Armée argentine et vétéran reconnu de la guerre de l’Atlantique Sud, concluait souvent ses conférences géopolitiques destinées à la jeunesse en soulignant l’immense potentiel argentin et en appelant à un engagement patriotique actif. Peut-être la Providence divine a-t-elle prévu de confier à la fille de ce valeureux lieutenant-colonel la tâche de prendre la barre du navire national, de manœuvrer pour éviter la tempête qui s’annonce et de remettre le pays sur la voie de la grandeur.

Dans le contexte actuel, les signes se multiplient qui permettent de penser que, plus tôt que tard, les événements en Argentine vont s’accélérer de façon dramatique, et que la situation incertaine du pays sud-américain prendra une direction – pour le meilleur ou pour le pire. Pour l’instant, seul DIEU sait ce qu’il adviendra…

Javier M. del Castillo est avocat et professeur d’université argentin.

15:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, argentine, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine, javier milei |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 20 septembre 2025

Argentine, le tango triste de Javier Milei

Argentine, le tango triste de Javier Milei

L’économie ne décolle pas, les scandales le pénalisent et les péronistes relèvent la tête : simple coup d’arrêt ou début du déclin pour le président à la tronçonneuse?

par Giorgio Ballario

Source: https://www.barbadillo.it/124514-argentina-il-tango-trist...

À une semaine de la nouvelle du spectaculaire effondrement du président ultralibéral argentin Javier Milei lors des élections de la province de Buenos Aires, il vaut la peine d'émettre deux réflexions à froid. Malgré les liens étroits et la proximité culturelle entre les deux pays, la presse italienne s’intéresse généralement très peu à l’Argentine et ne s’en préoccupe que lorsque des dépêches internationales annoncent des nouvelles fracassantes, comme la défaite électorale de la semaine dernière. Puis c’est à nouveau le silence. La prochaine échéance sera le 26 octobre, date à laquelle les Argentins reviendront aux urnes pour renouveler la moitié du Parlement, un scrutin qui correspond peu ou prou aux « élections de mi-mandat » américaines.

Il s’agit d’élections très importantes, non seulement parce qu’elles permettent de « prendre le pouls » des électeurs deux ans après la présidentielle de 2023, mais aussi parce que Milei a, jusqu’à présent, gouverné sans majorité au Congrès, devant donc s’appuyer sur les parlementaires de centre-droit du PRO (de l’ex-président Macri), sur ce qui reste des radicaux, ainsi que sur des députés et sénateurs indépendants.

Si, le 26 octobre, son parti, La Libertad Avanza, remporte la mise, alors le président à la tronçonneuse pourra poursuivre les réformes draconiennes promises lors de la campagne électorale (elles avaient été jusqu’ici bloquées par le Parlement). En revanche, si la tendance observée dans la province de Buenos Aires – qui concentre à elle seule 40% de l’électorat argentin – se confirme, l’avenir de Milei s’annonce des plus compliqués.

Dans ce contexte complexe s’inscrit également la résurgence apparente du péronisme, qui, il y a deux ans à peine, avait subi une lourde défaite et qui aujourd’hui – du moins électoralement – semble s’être recomposé grâce à la coalition Fuerza Patria. Celle-ci a recollé les morceaux, masqué la crise d’identité de l’opposition et apaisé les vives rivalités politiques internes de ces dernières années.

La victoire lors des élections provinciales de Buenos Aires constitue un succès avant tout pour le gouverneur Axel Kiciloff (photo), 44 ans, économiste, à la tête de la province de 15 millions d’habitants depuis deux ans. Ancien dauphin de la double présidente Cristina Fernandez Kirchner, Kiciloff a su se forger un rôle autonome et apparaît désormais comme le candidat péroniste le plus sérieux pour la présidentielle de 2027. D’ailleurs, le gouverneur est aujourd’hui en conflit ouvert avec sa « mère » politique, qui préférerait voir son propre fils biologique, Maximo Kirchner – président du parti justicialiste de la province de Buenos Aires mais détesté par une grande partie des péronistes non progressistes – lui succéder.

Revenant au président Javier Milei, les raisons de la défaite de la semaine dernière sont multiples et font craindre pour le scrutin d’octobre. D’autant plus que les prétendus grands succès économiques accumulés par l’Argentine en deux ans de présidence sont bien plus apparents que réels, même si en Italie ses alliés politiques – de Fratelli d’Italia à Forza Italia – semblent l’ignorer. Certes, grâce à sa recette ultralibérale et à ses coupes dans les dépenses publiques, l’inflation a considérablement baissé (de 140 à 36%) et le déficit budgétaire est redevenu positif, mais une politique économique aussi rigoureuse a déprimé la consommation intérieure, nui à l’industrie nationale, réduit drastiquement les budgets de l’éducation et de la santé, et fait passer le taux de pauvreté de 41 à 53%.

Selon l’économiste Guillermo Oliveto, interrogé par le quotidien pro-gouvernemental Clarín, 70% des Argentins, autour du 20 du mois, n'ont plus d’argent et doivent renoncer à tout achat durant les derniers jours. « Ce sont des pauvres intermittents », observe Oliveto.

Par ailleurs, les coupes dans la dépense publique ont provoqué le licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires, mais la politique économique de Milei a également de lourdes répercussions sur le secteur privé, puisqu’au cours des deux dernières années, même les entreprises privées ont supprimé des emplois, soit 44.000 postes en moins, rien que dans la province de Buenos Aires.

En somme, le chômage commence aussi à augmenter, et ce phénomène, conjugué aux coupes dans les retraites, les allocations et les programmes sociaux, risque de déclencher une dangereuse bombe sociale. Selon une enquête récente, 65% des personnes interrogées déclarent que leur situation économique s’est détériorée au cours des six derniers mois. Parallèlement, Milei a obtenu un nouveau prêt de 20 milliards du Fonds monétaire international et les agences de notation commencent à douter de la stabilité du pays.

À cette situation économique fragile s’ajoute la chute de la popularité du président, également en raison des scandales qui l’entourent. D’abord, la promotion controversée, sur son profil officiel X, d’une cryptomonnaie qui s’est avérée être une escroquerie, faisant perdre de l’argent à des milliers d’épargnants.

Ensuite, plus récemment, une enquête sur un présumé réseau de pots-de-vin impliquant certains de ses proches et surtout sa sœur Karina, secrétaire générale de la présidence et pour beaucoup la véritable « femme forte » du gouvernement. Des enregistrements audio ont révélé que Diego Spagnuolo, ancien directeur de l’Agence des programmes sociaux pour personnes handicapées (Andis), a touché d’importants dessous-de-table sur des marchés publics, et que 3% étaient destinés à Karina Milei. L’indignation face à une affaire de spéculation sur le dos des personnes handicapées – alors même que le gouvernement Milei leur a déjà coupé de nombreux fonds – a été énorme, et il est possible que cela ait pesé sur les résultats électoraux des derniers jours.

Il y a enfin un sujet peu abordé dans la presse écrite mais omniprésent à la radio et à la télévision en ligne: l’incertitude sur l’état de santé du président. Depuis la campagne de 2023, des rumeurs courent sur la prétendue folie de Milei, rumeurs qu’il a lui-même alimentées en se faisant appeler « El loco » (= "Le Fou") et en multipliant les provocations: on se souvient qu’il a traité le pape François d’imbécile, de non présentable, de représentant du mal; qu’il a promis de faire sauter la banque centrale argentine; ou encore qu’il affirmait recevoir des ordres via une médium de son chien Conan, décédé des années plus tôt. On pensait à des excès de langage propres au personnage et à l’adrénaline de la campagne, mais même après son arrivée à la Casa Rosada, Milei a continué à donner des signes d’instabilité mentale, au point que certains adversaires politiques le qualifient explicitement de « schizophrène » et mettent en doute sa capacité à présider la nation.

En particulier, le journaliste télévisé haut en couleur Santiago Cuneo (photo), celui-là même qui, en 2022, avait trinqué en direct à la mort de la reine Elizabeth II et s’était réjoui de la disparition de Henry Kissinger, mène depuis des mois une campagne médiatique virulente, qualifiant Milei de tous les noms: fou, schizophrène, génocidaire, imposteur, fils de pute. Il sous-entend en outre que le président ne serait qu’une marionnette droguée entre les mains de sa sœur Karina et du ministre de l’économie Luis Caputo. Et comme Cuneo se présentera aux élections du 26 octobre avec le parti Mouvement Confédéral Argentin et pourrait être élu au Parlement, il a déjà annoncé qu’il présentera alors au Congrès les preuves documentaires de la folie du président. Escarmouches pré-électorales, sans doute. Mais il est curieux que ni Milei ni les membres du gouvernement ne l’aient jamais poursuivi en justice.

16:55 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, argentine, javier milei, amérique latine, ique ibérique, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 septembre 2025

Poudrière latino-américaine

Poudrière latino-américaine

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/polveriera-latino-americana/

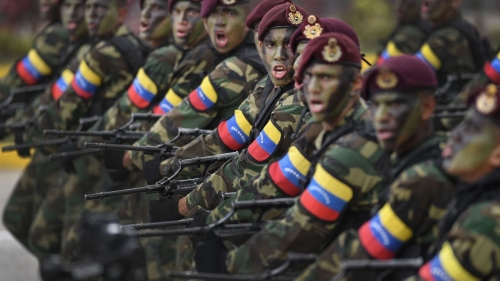

Maduro part en guerre. Le leader vénézuélien, qui se réfère à Simon Bolívar et à Chávez, semble déterminé.

Il est désormais temps de passer aux armes. Pour réagir aux ingérences constantes des gringos nord-américains.

Il ne voit pas d'autre solution. Passer à la défense active.

Cela peut faire sourire. Et, bien sûr, la force militaire de son Venezuela est risible face à la flotte américaine qui croise déjà, menaçante, dans ses eaux.

Cependant, la situation est très complexe. Et elle révèle le signal d'alarme d'un malaise qui touche toute l'Amérique du Sud, ou presque.

Car Washington a été très clair depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Le monde, dans son ensemble, est à l'évidence multipolaire. Et le jeu entre les puissances – en particulier la Russie, la Chine et les États-Unis – répond à trop de variables pour qu'il puisse y avoir une seule puissance à la tête du globe. Le rêve, ou le cauchemar, qui a commencé avec Clinton s'est misérablement évanoui avec la présidence de Biden.

Mais l'Amérique, c'est autre chose. Toute l'Amérique, de la pointe extrême de l'Alaska à la Terre de Feu. Le jardin de la maison yankee. Et cela ne se discute pas.

Maduro se mue donc en un problème. Qui devrait être résolu rapidement.

Cependant, la rébellion vénézuélienne n'est pas un événement isolé.

Toute l'Amérique du Sud est en effervescence. Ou plutôt, elle est traversée par une fièvre qui risque de devenir dangereuse. Voire mortelle, pour Washington.

Et à la Maison Blanche, ils le savent parfaitement. Car Washington peut prendre puis perdre le contrôle de l'Afghanistan. Cela fait partie du jeu.

Mais il ne peut absolument pas se permettre de laisser partir certaines parties de son jardin.

Un jardin, cependant, qui est aujourd'hui extrêmement agité.

Le géant brésilien, sous la présidence de Lula, s'est déjà, de fait, retiré du jardin. En se liant de plus en plus étroitement aux BRICS et en s'éloignant de toute protection de Washington.

Milei, bien sûr, est un allié fidèle. Mais seul un aveugle ne verrait pas que son hyperlibéralisme mène l'Argentine à la faillite. Écrasant sous le seuil de la misère de larges couches sociales.

Et les élections dans les États ont vu une lourde défaite du président actuel. De tristes présages pour l'avenir proche.

Puis, bien sûr, les pays de la région andine. Avec le Venezuela en tête.

Le Venezuela bolivariste, qui ose désormais défier Washington de plus en plus ouvertement.

Presque pour le contraindre à une intervention armée qui, bien sûr, aurait une issue prévisible.

Et qui pourrait néanmoins constituer un signal dangereux. La première étincelle d'un incendie capable de ravager toute l'Amérique du Sud.

16:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 10 septembre 2025

Frappe dans la mer des Caraïbes et pression sur le Venezuela

Frappe dans la mer des Caraïbes et pression sur le Venezuela

Leonid Savin

Donald Trump a déclaré que le matin du 2 septembre, sur son ordre, les forces armées américaines sous la responsabilité du Southern Command ont porté une frappe cinétique contre des narco-terroristes identifiés comme appartenant au groupe Tren de Aragua. Il a également été ajouté que ce cartel « agit sous le contrôle de Nicolás Maduro et est responsable de meurtres à grande échelle, de trafic de drogue, de traite d’êtres humains ainsi que d’actes de violence et de terreur aux États-Unis et dans l’hémisphère occidental ». Selon Trump, la frappe a eu lieu alors que le navire se trouvait dans les eaux internationales et transportait de la drogue. Au total, onze personnes ont été tuées. Le message était accompagné d’une vidéo montrant un bateau à grande vitesse qui a explosé peu après.

Le Secrétaire d’État américain Marco Rubio a également déclaré que « le navire était parti du Venezuela et appartenait à une organisation narco-terroriste bien connue ».

L’annonce du président américain a été relayée par les médias américains et commentée par les autorités vénézuéliennes. En particulier, le ministre de la Culture et de la Communication Ernesto Villegas a déclaré que la vidéo avait été générée par intelligence artificielle. Le président colombien Gustavo Petro a condamné les actions des États-Unis en disant: «Si c’est vrai, il s’agit d’un meurtre, où que ce soit dans le monde. Pendant des décennies, nous avons arrêté des civils transportant de la drogue, sans les tuer. Ceux qui transportent de la drogue ne sont pas de grands barons de la drogue, mais représentent une jeunesse très pauvre des régions caraïbe et pacifique».

On peut donc classer cette opération américaine parmi les actions démonstratives de surface. Si Washington était réellement préoccupé par le problème du trafic de drogue, il proposerait une coopération à d’autres États. Mais nous ne voyons qu’un déploiement d’armes et n'entendons que des menaces absurdes.

Dans l’ensemble, aucune preuve n’a été présentée que le bateau transportait des membres d’un groupe criminel. On aurait tout aussi bien pu couler un bateau de pêche en prétendant qu’il transportait des armes ou de la drogue. Aucune pièce du bateau à moteur ni aucun corps des victimes n’ont été présentés, même si on peut expliquer leur absence par le fait qu’ils auraient tous coulé immédiatement après l’attaque.

D’un côté, cet incident montre un nouveau niveau de tension entre les États-Unis et le Venezuela. Au moins, la force militaire a été utilisée contre un sujet particulier (si le bateau à moteur était réel et non un montage en studio), que Washington a désigné comme une menace pour sa sécurité. Si les États-Unis frappent une fois, ils peuvent le refaire à l’avenir.

D’un autre côté, certains éléments indiquent que la pression sur le Venezuela pourrait diminuer. Premièrement, Washington peut ainsi « relâcher la pression » et déclarer que la mission a été accomplie avec succès. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises: lors du premier mandat de Donald Trump, une attaque de missiles de croisière a été menée contre une base militaire en Syrie, qui n’a pas causé de dommages importants, mais qui a été présentée comme un grand succès; plus récemment, dans la guerre entre l’Iran et Israël, les États-Unis se sont également contentés d’actions plutôt démonstratives que réellement efficaces.

Deuxièmement, la frappe contre le navire dans les eaux internationales montre que les États-Unis évitent de violer la souveraineté territoriale du Venezuela. Il est probable qu’à Washington, on s’est rendu compte qu’après la mise en alerte des forces armées bolivariennes (le ministre de la Défense Vladimir Padrino López a déclaré qu’ils défendraient le pays par tous les moyens possibles) et la mobilisation de la milice populaire à Caracas, aucune concession ne serait faite et que le pays était prêt à repousser toute agression future.

On peut supposer que les informations recueillies par les services de renseignement au cours des dernières semaines (la région caraïbe a vu une grande activité d’avions militaires américains équipés de dispositifs de détection à longue portée) ont également convaincu la direction américaine que le gouvernement vénézuélien était extrêmement déterminé et que les narco-cartels, dont l’administration de la Maison Blanche parlait constamment, n’existaient pas. Cela est indirectement confirmé par l’annonce de la destruction d’un bateau appartenant prétendument au clan Tren de Aragua (avec aussi des preuves douteuses de son existence, ressemblant davantage à une falsification) et non au groupe fictif « Los Soles », auquel on avait attribué auparavant la direction au président vénézuélien Nicolás Maduro lui-même.

Bien entendu, tout cela n’est que supposition, et à cause de l’imprévisibilité du comportement de Donald Trump (imprévisibilité qui devient une certaine norme), il est difficile de prévoir ce qui se passera ensuite.

Il existe un autre détail intéressant: les manœuvres américaines débutées le 4 septembre à Porto Rico, auxquelles participent justement les navires de guerre, dont un navire de débarquement, qui, au départ, avaient officiellement été envoyés pour lutter contre le trafic de drogue. Puisque les exercices militaires ne sont pas organisés spontanément, mais planifiés et coordonnés à l’avance pour des raisons logistiques et de soutien, il est fort probable que les déclarations de Trump relèvent de la diplomatie préventive, c’est-à-dire de menaces, et que l’envoi de l’escadre devait servir de confirmation à ses paroles.

Le contexte dans lequel cet incident s’est produit est également important. Le sommet de l’OCS, puis le défilé militaire à Pékin, au cours desquels l’élite politique du Sud et de l’Est global discutait de la nécessité de créer de nouveaux principes de gouvernance mondiale, ont été perçus avec nervosité à la Maison Blanche. Donald Trump a même affirmé qu’un complot se tramait contre les États-Unis.

Auparavant, la Russie et la Chine avaient exprimé leur soutien total au Venezuela dans la défense de sa souveraineté, sans parler des alliés traditionnels comme Cuba et le Nicaragua.

La frappe contre le bateau a eu lieu à la veille du voyage prévu du secrétaire d’État Marco Rubio au Mexique et en Équateur. Si les États-Unis obtiennent ce qu’ils veulent en Équateur (y compris le stationnement de soldats américains sous prétexte de lutte antidrogue); au Mexique, la Maison Blanche n’a pas encore obtenu les résultats escomptés. La présidente du pays, Claudia Sheinbaum, a rejeté les revendications du voisin du Nord pour un contrôle militaire extérieur renforcé et a condamné l’envoi d’une escadre militaire vers les côtes du Venezuela. Bien que Rubio ait souligné lors de son discours au Mexique que les frappes pourraient se répéter. Mais contre qui ? Ainsi, une telle démonstration de force peut être un signal pour d’autres pays de la région, que les États-Unis veulent mettre à genoux dans le cadre de leur doctrine Monroe 2.0.

D’un point de vue historique, l’activité politico-militaire des États-Unis dans la mer des Caraïbes rappelle celle du Royaume-Uni et de la France, notamment la pratique des corsaires et des flibustiers capturant et pillant des navires espagnols au profit de leurs métropoles.

À propos, en réalité, l’Équateur et la Colombie devraient s’inquiéter davantage de possibles actions des États-Unis, car plus de 80 % du trafic de drogue des pays andins (y compris le Pérou) passe par la mer vers les États-Unis via le Pacifique. Encore 8% partent du Guajira colombien vers la région caraïbe. Et seulement 5 % du trafic de drogue est lié au Venezuela. Ce sont les chiffres officiels de l’ONU.

Mais la paranoïa de Donald Trump et de son équipe l’emporte sur le bon sens et ne tient pas compte des statistiques et données officielles. De la même manière, comme Cuba a été inscrite sur la liste des pays soutenant le terrorisme, dans le cas du Venezuela, c’est une logique de diabolisation politique délibérée qui prévaut. Compte tenu des précédentes interventions américaines dans cette région et au Moyen-Orient, les actions de Washington sont perçues par beaucoup comme une tentative d’accès aux ressources pétrolières du Venezuela, ainsi qu’à d’autres minéraux, parmi lesquels on trouve des gisements confirmés d’or et de coltan – un élément rare nécessaire à la production des batteries de téléphones portables.

13:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : axtualité, amérique du sud, amérique latine, amérique ibérique, caraïbes, venezuela, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 04 septembre 2025

Amérique latine: les États-Unis reviennent à la diplomatie des canonnières

Amérique latine: les États-Unis reviennent à la diplomatie des canonnières

Leonid Savin

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a décidé d’envoyer une flotte de navires de guerre et un sous-marin au large du Venezuela dans le cadre d’une opération spéciale ciblant les cartels de la drogue internationaux. La porte-parole de la Maison-Blanche, Carolyne Levitt, a également déclaré que la force militaire serait utilisée, si nécessaire, contre le Venezuela.

Étant donné qu’auparavant, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, avait déjà été accusé d’être à la tête du cartel de la drogue "Sun" et de ne pas être un président légitimement élu, il y a toutes les raisons de penser que ce geste démonstratif de force pourrait dégénérer en une provocation sérieuse avec des conséquences imprévisibles pour toute la région.

La flotte américaine comprend trois destroyers de classe Arleigh Burke équipés de missiles guidés, un sous-marin et trois navires de débarquement transportant environ 4500 marines. Si la cible était des cartels de la drogue utilisant de petits bateaux ou des sous-marins artisanaux, souvent utilisés une seule fois, une telle flotte, aussi puissante, ne serait pas nécessaire. Il serait plus logique d’utiliser des avions de reconnaissance en coordination avec des bâtiments des garde-côtes, qui patrouillent le long des routes présumées empruntées par les trafiquants. Bien que, selon certaines déclarations, des avions de détection à longue portée Boeing P-8-A Poseidon de la marine américaine participent également à cette opération.

La diabolisation de la direction vénézuélienne n’a pas été un événement isolé. L’ancien procureur général américain William P. Barr a déclaré précédemment que "depuis plus de 20 ans, Maduro et plusieurs collègues de haut rang auraient conspiré avec les FARC (groupe rebelle colombien d’extrême gauche), ce qui aurait permis à des tonnes de cocaïne d’entrer dans les circuits américains et, par suite, de les dévaster."

En février 2025, Donald Trump a inscrit le groupe Tren de Aragua, actif aux États-Unis, sur la liste des organisations terroristes. Des mesures similaires ont été prises contre la MS-13 salvadorienne et six autres groupes mexicains. Il faut souligner qu’il n’y a aucune preuve qu’il existe des cartels de la drogue à l’intérieur du Venezuela ou que le gouvernement de ce pays ait des liens avec des gangs aux États-Unis. Il s’agit d’une désinformation pure, utilisant des méthodes similaires à celles employées auparavant contre la Russie.

En réalité, toutes les accusations portées contre le gouvernement vénézuélien sont tirées par les cheveux et basées sur un faux rapport rédigé par Joseph Humire, directeur du Center for a Safe and Free Society, un think tank conservateur lié à l’extrême droite américaine.

Ce rapport a été publié le 5 décembre 2024 par la Heritage Foundation et présenté comme un document stratégique pour la «sécurité de l’hémisphère».

Selon le journal britannique The Guardian, Humire aurait utilisé des données fictives et manipulé des déclarations à l’encontre du gouvernement vénézuélien dans divers médias américains, en mentant également lors d’audiences au Congrès américain.

Il est aussi mentionné que les déclarations de Humire concernant les liens entre le gouvernement de Maduro et des groupes criminels organisés ont suscité des doutes, y compris dans la communauté du renseignement américain.

Néanmoins, ces fausses accusations ont fonctionné: une récompense de 50 millions de dollars a été offerte pour Nicolás Maduro (probablement pour inciter l’armée vénézuélienne à commettre un coup d’État), de nouveaux prisonniers ont été envoyés à Guantanamo, en janvier 2025, la loi anti-immigration de Laken Riley a été adoptée aux États-Unis, et le Venezuela a été qualifié d’« État sponsor du terrorisme » (ce qui entraînera de nouvelles sanctions et autres mesures restrictives si la liste officielle est modifiée). Le dernier prétexte invoqué est la lutte contre les cartels de la drogue (dont au moins un, "Sun", est fictif), qui représentent une menace pour les États-Unis, pour laquelle Donald Trump a autorisé l’usage de la force armée.

Il faut aussi noter que, parallèlement, les États-Unis continuent de négocier avec Caracas pour l’extraction de pétrole, mais cela n’est pas beaucoup médiatisé. Probablement, la diabolisation du gouvernement vénézuélien vise aussi à renforcer la position de Washington dans ces négociations.

Mais Caracas a répondu fermement à ces provocations américaines par une déclaration de mobilisation. Le ministre de la Défense, Vladimir Padriño Lopez, a déclaré que « la patrie ne se discute pas, la patrie se défend ». Nicolás Maduro a donc annoncé la mobilisation de la milice bolivarienne, dont les membres ont été appelés à se rendre dans les points de rassemblement les 23 et 24 août. Le soutien au gouvernement vénézuélien a été exprimé par divers partis politiques, syndicats et organisations non gouvernementales, dont certains sont russes.

Une réunion extraordinaire d’ALBA-TCP a été organisée, au cours de laquelle les actions des États-Unis contre le Venezuela ont été condamnées. Dans la déclaration, il est dit que « nous rejetons catégoriquement les ordres du gouvernement américain concernant le déploiement des forces armées sous des prétextes fallacieux, avec l’intention évidente d’imposer une politique illégale, interventionniste et contraire à l’ordre constitutionnel des États d’Amérique latine et des Caraïbes. Le déploiement militaire américain dans les eaux des Caraïbes, déguisé en opérations anti-drogue, constitue une menace pour la paix et la stabilité dans la région. »

Ils ont également exigé de Washington qu’il mette fin immédiatement à toute « menace ou action militaire qui viole l’intégrité territoriale et l’indépendance politique » des pays de la région, ainsi que le « respect sans condition du cadre juridique international et des mécanismes multilatéraux de règlement pacifique des différends ».

Outre Cuba, le Nicaragua et la Bolivie, des critiques à l’égard de Washington ont été exprimées par les dirigeants du Mexique, de la Colombie et du Brésil, ainsi que par de petits États insulaires des Caraïbes: République Dominicaine, Antigua-et-Barbuda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe-et-Niévès, Grenade et Sainte-Lucie.

Quant à l’évolution possible du scénario, il est probable que Washington tentera d’utiliser le conflit territorial entre le Venezuela et le Guyana, en entrant dans les eaux territoriales que le Venezuela considère comme étant siennes, mais que le Guyana ne reconnaît pas (notamment où se trouvent d’importants gisements de pétrole). Même sans l’accord du gouvernement guyanais, il est peu probable que ce pays puisse empêcher une telle opération de piraterie.

Il est également évident que, dans un contexte géopolitique plus large, les États-Unis veulent jouer la carte de la force face à la Colombie et au Brésil, dont la direction n’est pas actuellement sous influence de Washington. Avec le renforcement de leur influence en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Pérou, en Équateur, au Panama et en Bolivie (après les dernières élections générales où le Mouvement pour le socialisme a perdu face à des candidats et partis pro-américains), il semble qu’un plan systématique est en marche pour contrôler toute l’Amérique latine. Et le Venezuela reste un obstacle difficile à franchir.

13:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, venezuela, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, géopolitique, hémisphère occidental |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 25 juillet 2025

L'OTAN menace le Brésil de sanctions

L'OTAN menace le Brésil de sanctions

Incapable de reconnaître sa défaite face à la Russie, l'OTAN, désormais impuissante, profère des menaces qui prêtent à rire.

Wellington Calasans

Source: https://jornalpurosangue.net/2025/07/15/otan-ameaca-o-bra...

Les menaces de l'OTAN envers le Brésil ne sont qu'un chapitre supplémentaire de l'histoire de l'impérialisme en crise. Victimes de leur propre corruption, les pays membres de l'OTAN n'ont pas eu le courage d'assumer qu'ils ont utilisé l'Ukraine pour mener une guerre par procuration contre la Russie, qu'ils ont perdu et qu'ils veulent maintenant blâmer les pays du bloc BRICS pour cet échec embarrassant.

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a récemment élargi sa stratégie de pression mondiale en incluant le Brésil dans une liste de pays-cibles susceptibles d'être soumis à des représailles économiques.

Le larbin de Trump, Mark Rutte, qui joue le rôle clownesque de secrétaire général de l'alliance, a publiquement menacé le pays, ainsi que la Chine et l'Inde, de sanctions « massives » s'ils ne faisaient pas pression sur la Russie pour qu'elle avance dans les négociations sur le conflit ukrainien.

Cette déclaration, faite au lendemain de l'annonce hilarante par Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% contre les nations qui commercent avec Moscou, révèle une escalade inquiétante, car elle découle de la jactance des désespérés, dont l'ego a été passablement écorné.

L'OTAN instrumentalise la guerre pour imposer son programme, traitant les pays non alignés comme de simples pions géopolitiques. Une stratégie vouée à l'échec, car même si le Brésil est dirigé par un président faible, il sera difficile de l'isoler de ses partenaires du groupe BRICS, car les intérêts en jeu sont très nombreux.

La position de l'OTAN reflète une expansion de son rôle historique. Créée en 1949 comme alliance défensive, elle agit aujourd'hui comme le bras politico-militaire d'un ordre international en plein effondrement.

Malheureusement, le Brésil, qui a toujours recherché l'autonomie dans ses relations extérieures, est devenu une sorte de « pomme pourrie du bloc BRICS », en particulier avec les derniers présidents qui n'ont pas compris que les Occidentaux ne recherchent pas un partenariat, mais visent plutôt l'exploitation.

Aujourd'hui, après avoir offert des jabuticabas à Trump, Lula expose sa fragilité et le pays devient une cible pour ne pas avoir adhéré aux sanctions contre la Russie. Il suffisait d'un coup de poing sur la table pour mettre fin à la mascarade des lions édentés de l'OTAN, mais Lula, tout comme Bolsonaro, est le toutou de l'Occident et préfère raconter des blagues et faire des imitations.

Les menaces telles que celles proférées par Rutte ignorent la souveraineté brésilienne et exposent l'hypocrisie d'un bloc qui, tout en prônant la « sécurité collective », agit pour étouffer les voix critiques à l'égard de ses propres intérêts.

Comme le soulignent les analyses sur la démocratie au 21ème siècle, l'absence de soutien à l'OTAN peut transformer les pays réfractaires en « parias », soumis à un chantage systémique. Cependant, la Chine et la Russie étaient prêtes à affronter un tel chantage et vont remettre les ratés de l'OTAN à leur place.

Le discours de l'OTAN sur l'Ukraine mérite également d'être critiqué. L'alliance, qui depuis 2014 a alimenté la crise en étendant ses opérations à l'Europe de l'Est, utilise désormais le conflit comme justification pour étendre encore davantage son pouvoir coercitif.

Dans le même temps, des pays comme le Brésil sont accusés de « ne pas faire pression sur Poutine » — une exigence cynique, puisque c'est le Kremlin lui-même qui a récemment proposé la reprise des pourparlers de paix à Istanbul.

L'incapacité à reconnaître sa responsabilité dans le conflit révèle le caractère unilatéral de l'OTAN, qui préfère menacer des tiers et promouvoir des politiques néocolonialistes. Il est temps que le peuple brésilien exige de ses dirigeants une position souveraine ancrée dans les institutions.

Depuis les années 2000, le Brésil a renforcé son action sur les questions mondiales, défendant une politique étrangère indépendante. Cependant, la pression de l'OTAN cherche à saper cette autonomie, en imposant le dilemme suivant: « soit vous vous alignez, soit vous serez punis ».

La menace de sanctions secondaires, telles que les tarifs douaniers de Trump, montre comment le bloc OTAN instrumentalise l'économie pour contraindre les gouvernements. Il s'agit d'une stratégie qui combine des « mesures défensives » ambiguës et une coercition ouverte, consolidant un ordre où la souveraineté des pays périphériques est subordonnée aux intérêts des puissances qui, pour le plus grand bonheur du monde, sont en déclin.

Enfin, il est crucial de dénoncer et de rejeter l'impérialisme structurel de l'OTAN. En menaçant le Brésil, l'alliance atlantique expose non seulement son visage autoritaire, mais met également en évidence la crise d'un système international qui traite la guerre comme un simple outil de domination.

Alors que l'OTAN refuse de dialoguer avec la réalité multipolaire émergente, des pays comme le Brésil et d'autres membres des BRICS doivent résister à ces chantages, en réaffirmant que la paix n'est possible que dans le respect de la souveraineté et du droit international — et non sous les menaces d'un bloc obsolète et belliciste.

Mark Rutte n'a même pas d'autonomie chez lui. En tant que larbin de Trump, il ne sert qu'à faire du bruit. Il aboie beaucoup, mais n'a même pas de dents pour mordre.

12:37 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, otan, brésil, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 21 juillet 2025

Stratégie de résistance: intensification de la guerre hybride des États-Unis contre Cuba

Stratégie de résistance: intensification de la guerre hybride des États-Unis contre Cuba

Alisa Savina

Les sanctions contre les dirigeants cubains n'auront aucun effet sur eux, mais il ne faut pas exclure des actes de sabotage et de terrorisme

Le 9 juillet, une grande conférence de presse consacrée à la position de Cuba dans la lutte contre le terrorisme a eu lieu, avec la participation de hauts fonctionnaires cubains du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du bureau du procureur général et du ministère des Affaires étrangères. Le 11 juillet, le département d'État américain a annoncé des sanctions contre le président cubain Miguel Díaz-Canel, ses proches parents et les ministres de l'Intérieur, Lazaro Alberto Alvarez Casas, et des Forces armées révolutionnaires, Alvaro Lopez Miero.

Il est évident que les sanctions américaines contre les dirigeants cubains n'auront aucun effet: dans le contexte d'un blocus sévère, cette nouveauté ne changera ni leur situation économique ni leur situation personnelle, il s'agit donc d'une mesure purement symbolique. Cependant, cette mesure est, d'une certaine façon, même avantageuse pour le gouvernement, car elle confirme les arguments sur l'injustice et la cruauté des États-Unis et ajoute une motivation pour la mobilisation interne.

Pour en revenir à la conférence de presse, son thème central était la mise à jour de la « Liste nationale des personnes et organisations faisant l'objet d'enquêtes criminelles et recherchées par les autorités cubaines pour leur participation à la promotion, la planification, l'organisation, le financement, le soutien ou la commission d'actes de terrorisme ». Cette version mise à jour comprend désormais 62 personnes et 20 organisations terroristes. Par rapport à la liste initiale, quatre personnes décédées ont été retirées, mais cinq nouvelles personnes physiques et une organisation ont été ajoutées.

Il faut dire que Cuba n'est actuellement pas confrontée à des attentats terroristes aussi violents que ceux qui se produisent dans de vastes régions d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Cela s'explique en grande partie non seulement par des obstacles géographiques, mais aussi par la puissance de l'appareil d'État: les services de sécurité fonctionnent très efficacement et les services sociaux s'efforcent d'empêcher la radicalisation interne, y compris dans des conditions difficiles. Cette efficacité est le résultat de la mise en œuvre cohérente de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, qui comprend à la fois des mesures préventives et des mesures d'intervention rapide.

Ainsi, le dernier attentat terroriste majeur officiellement reconnu comme tel par la « communauté internationale » est une série d'explosions dans des hôtels de La Havane en 1997 (d'ailleurs, le terroriste s'est alors tranquillement caché et a vécu jusqu'à la fin de ses jours aux États-Unis). En 2022, une importante explosion s'est également produite à l'hôtel Saratoga de La Havane (photo), qui a fait l'objet d'une enquête comme catastrophe technologique, mais certains pensent qu'il s'agit d'une intervention extérieure. Les autorités cubaines soulignent que, depuis plus de soixante ans, le pays est victime du terrorisme et non sa source, et que chaque événement de ce type ne fait que renforcer leur détermination à lutter contre ce fléau.

C'est pourquoi, lorsqu'ils parlent de terrorisme, les Cubains font référence soit aux actes commis contre l'ambassade de Cuba aux États-Unis (lancers de cocktails Molotov, tirs sur l'ambassade, etc.), soit au cyberterrorisme, dans le contexte d'une guerre informationnelle et psychologique sur les réseaux sociaux plutôt que d'opérations visant à pirater des infrastructures, par exemple. C'est précisément vers ce nouveau front que se tournent activement les forces hostiles qui cherchent à déstabiliser la situation sur l'île. L'objectif est de créer un sentiment artificiel de chaos, de saper la confiance dans les institutions, d'attiser la haine et d'appeler à la violence contre les militaires, les fonctionnaires et tous ceux qui sont associés aux processus révolutionnaires.

Cependant, dans ce contexte, la nouvelle récemment diffusée dans les médias d'État concernant l'arrestation d'un individu coupable d'avoir tenté de saboter les rails devant un train de voyageurs dans la province de Granma prend une dimension nouvelle. Habituellement, ce genre d'informations n'apparaît presque jamais, mais aujourd'hui, cela a servi de toile de fond à la conférence de presse. Cet incident, comme d'autres actes de sabotage moins médiatisés, témoigne des tentatives continues de matérialiser l'agressivité à l'intérieur du pays, souvent sur instruction et avec des moyens provenant de l'extérieur.

Voici donc les déclarations les plus intéressantes, qui, ensemble, brossent un tableau général de la coordination entre les ministères et des sources de danger identifiées (du moins officiellement) par Cuba.

Le ministère de l'Intérieur surveille et neutralise les attentats terroristes planifiés, organisés et financés par des personnes résidant « notamment aux États-Unis ». Comme l'a souligné le colonel Victor Alvarez Valle, de la Direction générale des enquêtes criminelles du ministère de l'Intérieur, les résultats des enquêtes ont fourni des preuves irréfutables de l'implication de personnes résidant dans différents pays, mais principalement sur le territoire des États-Unis. Certaines de ces personnes figurent dans les dossiers d'enquête préliminaires, car elles sont entrées sur le territoire cubain et ont laissé des traces, d'autres ont été dénoncées par les participants eux-mêmes, qui recevaient des financements.

En outre, des exercices sont organisés pour lutter contre le cyberterrorisme et « l'utilisation excessive des réseaux sociaux pour inciter à la violence ».

Un représentant du ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il existe encore aujourd'hui un groupe d'organisations contre-révolutionnaires qui poursuivent des entraînements militaires et reçoivent un soutien logistique depuis le territoire américain. Ces faits ont été portés à plusieurs reprises à la connaissance des autorités américaines, car de telles activités menacent non seulement la sécurité de Cuba, mais aussi celle des États-Unis eux-mêmes. Cependant, aucune mesure de rétorsion ni même de réponse claire n'a encore été donnée par la partie américaine. Cette impunité ne fait qu'encourager les agresseurs et, de toute évidence, cela est fait délibérément et avec la connaissance des plus hautes autorités de notre voisin du nord.

Le parquet prépare une justification juridique, notamment à l'intention de la communauté internationale. Ainsi, le chef du parquet général de Cuba, Eduardo Roberts Campbell, a expliqué que de tels crimes, en raison de leur gravité, ne sont pas soumis à un délai de prescription. Lui-même et le représentant du ministère de la Justice, Alexei Batista Segera, ont particulièrement souligné que Cuba fait partie de 19 conventions internationales sur la lutte contre le terrorisme et respecte strictement les obligations découlant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. La mise à jour de la liste fait partie de la mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies (2001). Le cadre juridique du pays prévoit toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre le terrorisme, et la gravité de ces crimes exclut la possibilité de les effacer avec le temps.